Grand Prix: John Frankenheimer E La Caduta Degli Dei

La Guerra Fredda Delle Auto Da Corsa

Si parte (e dopotutto l’argomento lo richiede), da uno strano parallelismo, da un film sulle corse in Formula 1 la cui realizzazione diventa essa stessa una corsa contro il tempo, il cui traguardo, però, non sembra avere nulla di trionfale, ma assomiglia, piuttosto, ad un grande nulla privo di senso.

Tutto probabilmente parte nel momento in cui John Frankenheimer inizia a girare il suo Grand Prix e qualcuno gli fa sapere che John Sturges è al lavoro su un film che si muove sulla sua stessa lunghezza d’onda. Ciò che cambia, in realtà, almeno sulla carta, sono i campionati di interesse dei due film. Gran Prix si concentrerà sulla stagione F1 1965-1966, Day Of The Champion (che all’uscita diventerà Le Mans) sulla 24 Ore di Le Mans ma, per il resto, i due film sembrano due blockbuster duri e puri. Ce lo dicono i budget multimilionari stanziati per la loro produzione, i nomi di pregio che spuntano qua e là nei rispettivi cast (con il ping-pong di Steve Mcqueen che venne contattato prima per essere il protagonista di Grand Prix ma che poi declinò l’offerta e andò a girare Le Mans), i due registi che questi film li gireranno (entrambi stimatissimi autori di film di genere e di grande presa sul pubblico). Soprattutto, tuttavia, a rimarcare la natura di progetti che puntano a sbancare i botteghini, ci sono due dettagli che formano il terreno comune su cui si muoveranno i due film. Il primo è la dimensione d’interesse: sia Grand Prix che Le Mans escono in sala negli anni che sono passati alla storia come L’Età Dell’Oro Dell’Automobilismo Da Corsa. Tra gli anni ’60 e gli ’80 le gare raggiunsero il massimo grado di popolarità tra il pubblico di appassionati. Le corse erano rischiose, non passava gara senza che qualche pilota non abbandonasse il circuito nella migliore delle ipotesi con qualche osso rotto, la mancanza di protezioni o controlli particolari trasformavano ogni tappa del Gran Premio in un campo di battaglia nel quale gli imprevisti erano all’ordine del giorno e i piloti erano assimilabili a rockstar, popolarissimi e coraggiosi uomini che un weekend su due sfidavano la morte con il sorriso sulle labbra, minimizzando i rischi di fronte alle telecamere e baciando le loro fidanzate con tranquillità prima di entrare nelle rispettive auto. Ogni volta. Come se nessuno di loro pensasse che bastava un detrito sulla carreggiata per paralizzarlo a vita o peggio. Delle rockstar, appunto, meglio degli Dei scesi in terra a far vedere agli altri che non c’era alcun motivo per temere la morte.

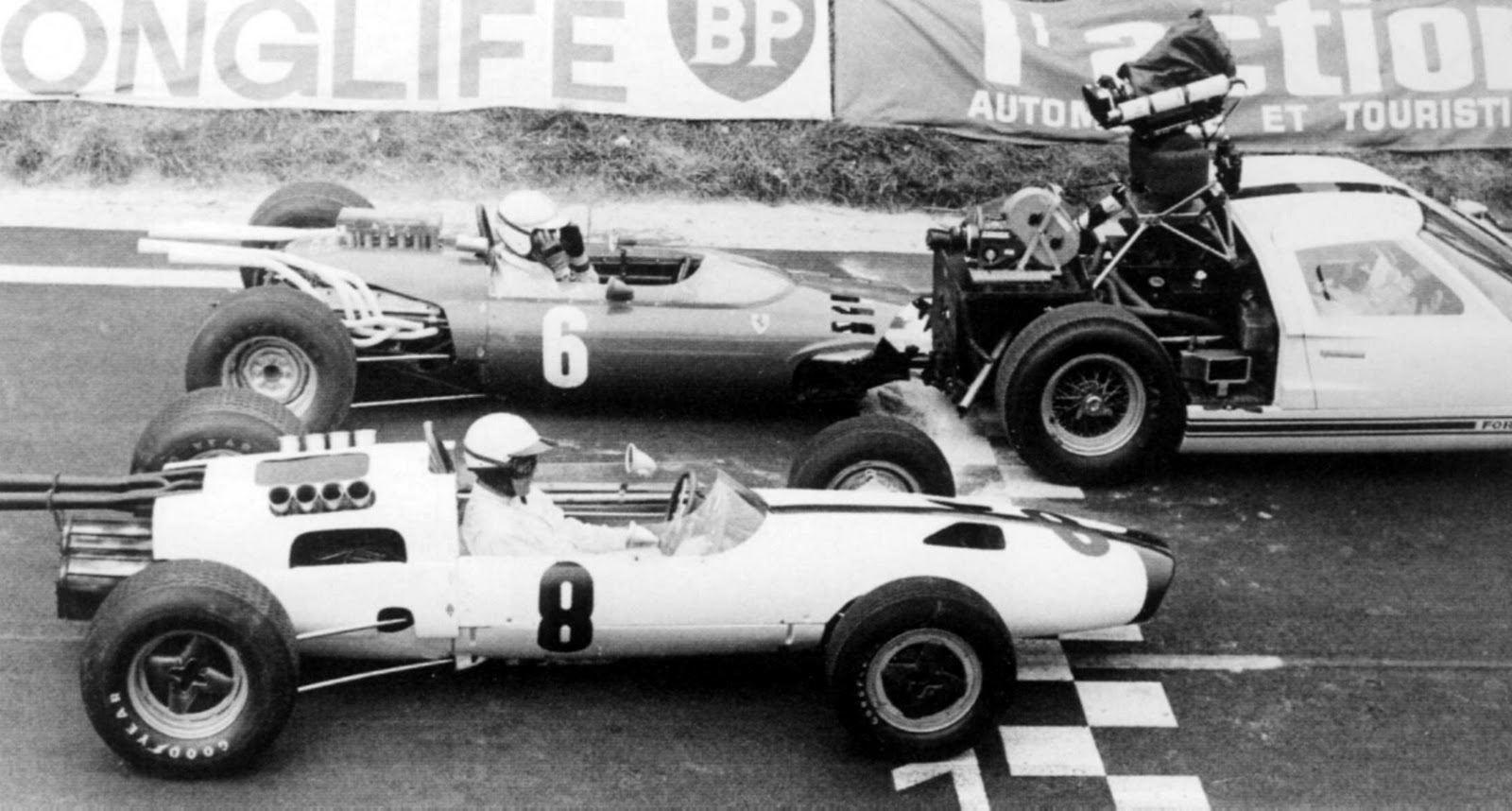

Il secondo dettaglio da non trascurare quando si parla di questi due film e della loro natura intrinseca di blockbuster è proprio la guerra fredda che si scatena tra i due team produttivi per terminare al più presto possibile la pellicola, così da farlo arrivare per primo in sala e per fargli sfruttare l’onda lunga di popolarità ed incassi. Probabilmente Frankenheimer entra in guerra nell’esatto momento in cui viene a sapere che qualcun altro è venuto a rompergli le uova nel paniere sul suo stesso terreno. La Storia a questo punto racconta che Frankenheimer contattò praticamente tutti i produttori di auto iscritti al campionato F1 per garantirsi la loro collaborazione durante le riprese. Poi passò a negoziare con gli stati maggiori della FIA e presentò il suo film come un gigantesco spot per il loro campionato. Questo, oltre al fatto di avere a disposizione alcuni delle macchine da presa più avanzate per il periodo, le uniche che potevano essere installate direttamente sulle vetture in corsa o su degli appositi camera-car che potevano sostenere il passo delle Formula 1, gli diede praticamente il potere completo sul campionato F1 1965-1966, con i piloti ufficiali, i manager, gli addetti stampa delle varie scuderie che arrivarono a lavorare per lui girando camei o facendo comparsate nel suo film.

La Storia, di nuovo, ci dice che la cosiddetta “Guerra Delle Auto”, la vinse Frankenheimer, vuoi anche perché alla fine Le Mans fu attanagliato da alcuni gravi problemi in fase di progettazione (tra cui il cambio in cabina di regia che dal genio John Sturges passò al semisconosciuto Lee H. Katzin) e finì per uscire ben cinque anni dopo il rivale. Alcuni potrebbero pensare che forse le cose sarebbero potute andare in maniera diversa, se a dirigere la baracca di Le Mans fosse rimasto Sturges, se Frankenheimer avesse deciso di combattere ad armi pari, se, soprattutto, i due film fossero riusciti ad uscire in sala contemporaneamente, ma forse, pensandola in questo modo, si è ancora vittime di un fastidioso fraintendimento. La verità è che il film di Frankenheimer è il punto più alto raggiunto dal “cinema da corsa” perché a differenza del film di Katzin non si accontenta di essere un (seppur ottimo) “blockbuster sulle auto”, ma sfrutta gli strumenti tipici dei film ad alto budget e a più alto incasso per “dire” qualcosa. In sostanza, Frankenheimer rilegge il mondo delle corse attraverso la sua poetica, la sua forma mentale, la sua ideologia, le osserva criticamente e lascia a chi guarda un’idea delle stesse, la sua idea, molto probabilmente perché sa che lo stupore per un auto che esplode sulla scena prima o poi finisce, ma un pensiero personale su qualcosa (specie se controcorrente, come vedremo), rimane e attecchisce nella mente dello spettatore ed è ciò che di quello stesso film verrà ricordato negli anni a venire.

Distruggere Gli Dei

La struttura del ragionamento di Frankenheimer si compone di diversi elementi ma è glaciale, lampante nella sua semplicità e chiarezza.

Si parte dal sistema di personaggi, con i quattro protagonisti che rappresentano la quintessenza di coloro che nessuno di noi si aspetterebbe di vedere alla guida di un auto da corsa. Il francese Sarti ha giocato per così tanto tempo con la morte in pista che ormai non crede più in nulla, neanche in quel mondo delle corse di cui è una delle star ma che sfrutta le accelerazioni e le staccate al limite per provare ad essere nuovamente vivo; Pete Aron è il classico americano testa calda che corre conscio del fatto che senza i rischi che costantemente si prende non potrebbe arrivare sul gradino più alto del podio. Aron è per questo un pilota scomodo, che più di una volta ha messo a rischio la vita di avversari e compagni di squadra; Scott Stoddard è una delle vittime illustri delle corse. Viene ferito gravemente da una manovra avventata di Pete a inizio film, passerà la maggior parte del tempo in ospedale ed in riabilitazione e appena tornerà su un auto F1 non sarà più lo stesso, tormentato da visioni nitide del suo incidente e dai suoi demoni. In ultimo, Nino Barlini è l’outsider del quartetto, un italiano giovane, strafottente, alla prima stagione in F1 dopo aver raggiunto la fama come motociclista, probabilmente incurante dei pericoli e dei rischi che questo passaggio di categoria comporta.

La base di tutto l’approccio di Frankenheimer alla vera e propria “mitologia” del mondo delle corse sembra essere quindi questa smitizzazione dell’immagine del pilota che aveva preso piede nell’immaginario collettivo. Le riviste li dipingono come rockstar, artisti della velocità, Adoni belli e temerari e l’occhio del regista non fa altro che restituirci l’immagine di uomini deboli, folli, privi di qualsiasi senso di altruismo e responsabilità, invasati, quasi drogati da quell’adrenalina che offre loro il mondo delle corse. È uno spunto talmente incastonato nel D.N.A. del film, questo, che praticamente ogni singolo elemento della struttura contribuisce al suo sviluppo.

Non esiste una vera e propria colonna sonora che accompagna il film, meglio, non c’è una colonna sonora tematicamente adatta a sottolineare sequenze di questo tipo. Le scene più cariche di pathos, quelle girate con le camere montate direttamente sulle macchine o con le camera-car che inseguono le auto da corsa a velocità folle, le stesse per cui Grand Prix è passato alla storia, nella maggior parte dei casi non hanno accompagnamento musicale e, quando ce l’hanno, tutto si riduce ad una sorta di marcetta da circo che non fa altro che amplificare il senso di straniamento dello spettatore nei confronti di ciò che sta guardando, un po’ come a voler rimarcare l’idea che sullo schermo si stanno sviluppando le storie di alcune bestie ammaestrate più che di vere e proprie persone. Il suono devia quindi dai suoi binari standard per “dire qualcosa”, ma così sembra fare anche la scansione delle scene. Ad intervallare le sequenze che descrivono lo svolgimento dei vari Grand Prix ci sono scene più intimiste, che nella maggior parte dei casi ruotano attorno a dialoghi statici tra i piloti e altri interlocutori (spesso interlocutrici). L’idea sarebbe quella di sviluppare il versante psicologico della vicenda, dare allo spettatore elementi utili ad approfondire la caratterizzazione dei protagonisti, la verità è che i quattro piloti escono da questi momenti distrutti, fatti letteralmente a pezzi.

Ogni sequenza di dialogo si porta con sé uno straordinario senso di inadeguatezza ed inquietudine. È qui che i quattro piloti appaiono in tutta la loro debolezza, freddezza, incapacità di intrecciare rapporti umani duraturi (uno di loro arriverà a dire che preferisce le auto alle donne perché almeno alle auto puoi sostituire le parti che si rompono e tornare a guidarle come nuove). Di nuovo, di fronte a noi dovrebbero esserci degli eroi, in realtà, non stiamo osservando altro che individui asociali, isolati, fuori dal mondo.

Man mano che il film procede, il ragionamento di Frankenheimer si fa più chiaro. Più che a una vera e propria distruzione del pilota di Formula 1 e della sua mitologia, il nostro uomo sembra puntare ad una sorta di “svelamento”. Non c’è violenza, alle spalle della struttura ideologia che regge il film, quanto piuttosto un’azione lenta e metodica che punta all’emersione di una verità dietro la facciata, di un elemento profondo, magari difficile da accettare, ma che è sempre lì, in attesa che qualcuno lo porti alla luce. Tutto Grand Prix si gioca quindi su un confronto tra la superficie e le profondità, tra verità e menzogna, tra mito (il patinato ed eroico mondo delle corse) e smitizzazione (la disfunzionalità, le nevrosi di quegli individui che quello stesso mondo delle corse lo animano).

E dunque ecco che il film appare a noi come una sorta di meccanismo di ragionamento a più livelli. Sulla superficie ci sono le componenti base del ragionamento (il sistema dei personaggi, il suono, la storyline, che abbiamo appena visto), subito al di sotto di essi ci sono le strutture primordiali su cui si fonda il cinema stesso, il montaggio, la successione delle inquadrature, elementi che fondamentalmente guidano lo spettatore tra le linee delle argomentazioni di Frankenheimer.

Si torna alle origini del cinema a trecento chilometri orari, in sostanza, con Frankenheimer che concepisce il montaggio esattamente come faceva Ėjzenštejn, come strumento atto alla trasmissione di idee e concetti dal regista allo spettatore.

In questo senso, ciò che salta particolarmente all’occhio è il modo in cui il team creativo concepisce la successione delle sequenze. Abbiamo visto che a momenti più statici, intimisti, si succedono, costantemente, con un ritmo particolarmente ordinato, le adrenaliniche sequenze dei Gran Premi. Ad un primo sguardo, si potrebbe trattare di una tecnica utile a mantenere l’equilibrio tra tutti gli elementi del film e tuttavia, qualche attimo di ragionamento in più ci fa comprendere come in realtà il nucleo del film ruoti proprio attorno a questa contrapposizione. È chiaro in effetti che le sequenze di corsa, quando seguono i momenti in cui emergono i lati più negativi dei loro protagonisti, cambiano radicalmente di segno fino a modificare il rapporto di empatia che normalmente si instaura tra loro e gli spettatori. In sostanza, le scene che maggiormente dovrebbero mettere in luce l’eroismo, il coraggio, l’abilità dei piloti, finiscono per essere un trionfo del loro egoismo, della loro noncuranza, di quell’istinto di morte che sembra guidare da sempre le loro azioni. Di nuovo, ecco che l’istanza narrante fa a pezzi il velo e lascia prevalere l’Es, l’elemento istintuale, che in questo caso è anche la realtà dei fatti, la verità, nascosta al di sotto della facciata rassicurante, dell’Io. E dopotutto, la presenza di più piani di lettura di uno stesso fatto, uno più manifesto, accessibile, l’altro più celato, sembra essere uno dei temi ricorrenti del film di Frankenheimer, rilanciato continuamente da quegli stessi elementi che il film lo compongono.

Pensiamo a come le corse iniziali e finali siano puntellate da momenti in cui gli stessi piloti, tramite voce off o in interviste inserite nel continuum delle scene tramite la tecnica del Picture-In-Picture riflettono sulla loro natura di individui borderline, sui loro lati oscuri, arrivando a criticare il pubblico che vuole il loro trionfo ma vorrebbe con ancor più forza la loro morte gloriosa; ancora, pensiamo a come anche quello sperimentalismo visivo che caratterizza la pellicola, con la stessa inquadratura moltiplicata decine di volte, con gli split-screen, con uno shot che inquadra da diversi lati la stessa immagine, in realtà ritorni indirettamente su quest’idea di un piano di lettura molteplice sullo stesso fatto.

Strappare Il Velo

Con tutti questi elementi legati a Grand Prix in mano, tuttavia, il dubbio che ora comincia a farsi strada è un altro. Il punto è che qualcosa non torna. L’architettura costruita da Frankenheimer con il suo film è semplicemente troppo complessa per essere (soltanto) una destrutturazione del mito del pilota di F1 ed una critica alla Formula 1 come dimensione di un intrattenimento popolare superficiale, cinico, effimero, buono per il popolino incolto. No, il nostro uomo sembra fare un passo in più, organizzando la sua critica più che alla sfera materiale, alla concretezza della F1, alla sua dimensione simbolica.

La verità è che il film viene concepito tra il 1965 ed il 1966, gli anni in cui l’escalation del Vietnam entra nel vivo, ma anche (e soprattutto) gli anni in cui l’immaginario degli americani subisce uno dei colpi più duri della sua storia. In Vietnam l’America si scopre vulnerabile, debole, affrettata, ingenua, impulsiva, ferita. Man mano che quest’inquietudine tragica acquista consistenza finisce per infettare dunque tutta quell’arte che in fondo è la manifestazione artistica dell’inconscio collettivo americano. In questo senso, i piloti di Grand Prix sono incarnazioni totemiche di quei caratteri e di quegli ideali americani (coraggio, altruismo, abilità, invincibilità), che il film non fa altro che destrutturare e porre tra parentesi, mostrando, come si è detto, quanta instabilità, quanti lati oscuri, quanta negatività ci sia in essi. Il contesto di crisi in cui nasce il film sta facendo a pezzi la nostra idea di mondo, di storia, di società. Non esistono più eroi (o figure eroiche, esattamente come sono i piloti) solo pallide emanazioni costruite da zero per rassicurarci ma prive di quei valori che realmente possano aiutarci ad affrontare le negatività che ci circondano. Proprio per questo, è molto più facile accostare Grand Prix a film a lui contemporanei come The Wild Bunch, Butch Cassidy o The Ballad OfCable Hogue più che a Le Mans. Per quanto le modalità di approccio siano diverse (più sottili, ragionate quelle di Frankenheimer, più violente, sanguigne, quelle di Peckinpah), gli intenti di tutti questi film sono gli stessi. Si tratta, sempre e comunque, di trasposizioni su celluloide di una crisi in atto, che porta a ridefinire il nostro rapporto con quelle che fino ad un momento prima consideravamo delle icone positive e che ora appaiono in tutta la loro vuotezza. Sono, in sostanza, di film che nascono per tematizzare una crisi e che di elementi legati alla crisi si nutrono. Curioso notare, a questo proposito, che rispetto ai suoi colleghi forse Frankenheimer è il regista ideologicamente più coraggioso in questo senso perché non ha problemi a citare esplicitamente all’interno del suo film dettagli provenienti da quel contesto socio-culturale che egli vuole analizzare. Due esempi su tutti, per chiudere il racconto di una delle tante rivoluzioni silenziose in atto nel cinema degli anni ’60 e ’70: Da un lato c’è Scott Stoddard, un uomo che vive il trauma del suo incidente esattamente come accadeva ai reduci del Vietnam alle prese con lo stress post-traumatico; dall’altro c’è Sarti, il francese che sembra si muova, pensi e parli come quegli esistenzialisti il cui pensiero stava nutrendo (e aveva nutrito) i film della Nouvelle Vague, di nuovo, un tipo di cinema nato da un contesto di crisi, diversa da quella del Vietnam, ma non per questo meno simbolica.

Alessio Baronci