38TFF – Un racconto per immagini a due voci

38TFF – Attorno Al Concetto Di Stasi – di Alessio Baronci

Forse, all’interno del panorama nazionale ed internazionale, non c’è stata una manifestazione che ha saputo mettere a frutto in maniera migliore il momento di stasi che ha coinvolto l’arte nel 2020 come il 38 Torino Film Festival.

Analizzando il vero e proprio disegno d’insieme puntellato dai film presentati durante il concorso, colpisce quanto la grandissima parte dei progetti si organizzino al punto d’intersezione tra la volontà di tematizzare un momento di pausa ed un evidente dinamismo concettuale, che porta gli autori ad approfittare di questo momento di stacco per riflettere sulle radici culturali della loro identità e della loro Storia, spesso distorcendo il Reale attraverso un approccio volutamente visionario, utile a mitigare i traumi e ad affrontare certi aspetti più spigolosi del proprio passato.

Viene in mente, a questo proposito, il lavoro su memoria, famiglia e storia psicologica dell’Irlanda su cui Cathy Brady ha incentrato il suo Wildfire ma è impossibile non citare anche l’attenzione alla memoria e al ricordo che caratterizza Casa De Antiguidade di João Paulo Miranda Maria.

Particolarmente interessante, tra l’altro, è studiare il rapporto con il passato che organizza Yoon Dan-bi in Movin On, nel quale il “prima” finisce per intersecarsi con la cinefilia del proprio regista, che innerva il film su strutture stilistiche e rimandi all’intimità del cinema di Yasujirō Ozu.

Tendenza simile si riscontra anche in alcuni dei titoli italiani presentati al pubblico, tra Antonio Capuano che, con Il Buco In Testa consegna agli spettatori una riflessione sul lascito del terrorismo italiano degli anni ’70 all’insegna di scelte linguistiche sperimentali e l’esordio nel lungometraggio di Alessandro Grande che, in Regina, si concentra su un altro tipo di retaggio, quello filiale, organizzando una storia di formazione tra un padre ed una figlia adolescente.

Per cercare un approccio davvero di rottura, un passo di vera militanza, un cinema che sia presa di posizione nei confronti del presente, dobbiamo rivolgerci, forse prevedibilmente, a certe New Wave europee.

In Camp De Meci Eugen Jebeleanu, prende di petto le contraddizioni sociali della sua Romania raccontando le insicurezze del poliziotto Cristi, non ancora pronto ad accettare la propria omosessualità, nel momento in cui esplodono a contatto con la cultura retrograda del paese. Lo fa utilizzando un passo volutamente nervoso, che guarda alla dinamicità di certo thriller e alla scrittura tutta americana di artisti della parola come Aaron Sorkin, optando anche per scelte stilistiche ardite e d’impatto come gli inistiti piani sequenza e non disdegnando sguardi consapevoli a contesti a lui vicini come il cinema di Abbas Kiarostami.

Al contempo, proprio la strategia del prelievo o, meglio ancora, dei riferimenti a immaginari consolidati, magari lontani dal territorio d’adozione, sembra l’approccio privilegiato di altri autori intervenuti al Festival: pensiamo all’iraniano Botox, che inserisce nelle coordinate di certo cinema orientale le meccaniche dei fratelli Coen ma anche, a This Is My Desire, piccola perla diretta dai fratelli Nigeriani Arie e Chucko Esiri, che racconta la Lagos contemporanea con uno sguardo a metà tra l’assurdo e il tragico, senz’altro nutrito dal linguaggio del Terzo Cinema e da un approccio quasi Post Realista.

Particolarmente interessante è osservare il modo in cui la selezione si è approcciata al racconto dell’America contemporanea. Caduti provvidenzialmente gli spettri dell’Era Trump ecco quindi che certo cinema trova il tempo e forse il coraggio di analizzare la grana della sua America, soffermandosi anche su zone o agglomerati della stessa che probabilmente in precedenza aveva scelto di ignorare. Il 38TFF è dominato dalle immagini dell’America Rurale, la stessa che quattro anni fa garantì la vittoria repubblicana: fa capolino nei film di Tim Sutton e di Cody Calahan e diventa l’oggetto specifico d’indagine dei documentari di Barbara Cupisti (My America) e della coppia Bouzgarrou e Jenkoe (The Last Hillbilly) ma anche di The Evening Hour, racconto di fiction che è vivido ritratto del degrado del midwest a partire da una storia di spaccio di droga.

Per osservare un barlume di ottimismo e di sguardo verso il futuro dobbiamo rivolgerci alle nuove generazioni, che a Torino sono state efficacemente utilizzate come catalizzatori di commenti e analisi socioculturali più ampie: in Mickey On The Road, il coming of age è lo spunto per studiare il rapporto tra Taiwan e la madrepatria Cina, in Las Niñas lo stesso genere viene invece declinato per analizzare le pieghe della Spagna post franchista degli anni ’90.

Anche nel documentario si individua in effetti la tendenza a riorganizzare il passato come archivio attraversando un immaginario più o meno personale: pensiamo a I Tuffatori, che interseca la storia recente dell’Ex Jugoslavia ma anche a Ouverturers, che porta all’attenzione degli spettatori le ancestrali culture di Haiti, ciò che colpisce in questa sezione però è la presenza di prodotti in cui è centrale l’uso del montaggio come primo vettore del racconto. Vengono in mente a questo proposito gli esperimenti che sono andati a comporre Pino di Walter Fasano o il certosino lavoro di archivio svolto da James Erskine con Billie.

Discorso a parte si dovrebbe fare sulla sezione Le Stanze Di Rol, curata da Pier Maria Bocchi e dedicata alle ricerche recenti all’interno del cinema di genere.

Si tratta prevedibilmente del momento più proteso verso la contemporaneità del Festival, che ha raccolto, tra i film proposti, oltre a scheggie del nuovo horror, film che mischiano la militanza politica al genere (i primi due episodi della serie spagnola Antidisturbios), lucidissimi e desolanti ritratti di metropoli Trumpiane (Funny Face di Tim Sutton), progetti concettuali, come i corti Lucky e Regret ma anche gli ultimi esperimenti legate alle teorie di montaggio nel terzo millennio, in particolare quelle legate alla Scuola Ungherese come il lisergico e straordinariamente coinvolgente The Philosophy Of Horror – A Simphony On Film Theory di Peter Lichter e Bori Matè.

Un Festival, cinque sequenze:

- La danza delle sorelle in Wildfire

Cathy Brady si interroga, attraverso Wildfire, su quale possa essere la forma migliore su cui organizzare un cinema politico militante ma attento anche ai linguaggi della contemporaneità. La sua risposta si organizza attorno ad una sintesi di linguaggi che filtra il realismo della narrazione del contesto socioculturale Irlandese degli anni ’00 attraverso una certa, non invasiva ma persistente, visionarietà che gioca con simboli e icone, trasfigurando le singole identità in gioco. Le sorelle Lauren e Kelly, le sue protagoniste acquistano, attraverso le loro azioni e i loro atteggiamenti, lo status di entità incorporee, custodi della memoria storica irlandese e protettrici dell’anima della nazione. Il film diventa quindi anche un romanzo di formazione di un’intera nazione, chiamata dalla Brady a confrontarsi finalmente con quel trauma del terrorismo che gli Irlandesi sembrano voler nascondere. Particolarmente emblematica, in questo senso, è la sequenza nel bar. Le due sorelle si trovano in una sala di un locale vuoto e ne approfittano per far partire il Jukebox. Le due si abbandonano quindi ad un ballo sfrenato sulle note di un pezzo punk irlandese d’annata: l’atto finale della ricostruzione del loro rapporto passa attraverso il movimento, la fisicità, la danza dal sapore quasi catartico. Lauren e Kelly agiscono sulla scena quasi fossero Baccanti ma pochi secondi dopo incarnano pienamente il loro status di divinità protettrici di un retaggio quando, un po’ come farebbero delle Erinni, provano a portare davanti alle loro responsabilità i militanti dell’IRA che anni prima avevano ucciso il loro padre, avventori in quello stesso bar.

La vendetta sui generis non va a buon fine, gli uomini non cedono alle provocazioni e le due donne vengono cacciate dal locale ma il loro percorso di maturazione è finalmente completo, l’ultimo atto della loro storia può iniziare.

- Il Ritrovamento dei corpi in This Is My Desire

I fratelli Esiri hanno un modo tutto loro di raccontare miserie e nobilità della Nigeria in cui sono nati e cresciuti. Partono dalle forme del Terzo Cinema e osservano il reale con il distacco di certo realismo ma il loro approccio, emintentemente politico, è a tratti sporcato da una certa disillusione che li porta a raccontare i lati oscuri di Lagos con caustica ironia. Si tratta di un mix di stili che tiene sempre presente l’idea di una natura indifferente al destino degli uomini e di un’ideologia profondamente fatalista.

Particolarmente rivelatoria è la splendida e spiazzante sequenza che racconta, in un’atmosfera sospesa e silenziosa, il ritrovamento dei cadaveri della sorella e dei suoi nipoti da parte del giovane protagonista Mofe. Il dramma irrompe nella vita di Mofe all’improvviso, il velo di finzione quasi si rompe nel momento più realistico della narrazione, l’indifferenza e il mutismo del destino e dell’universo ci vengono sbattuti in faccia in tutta la loro violenza.

- Il piano sequenza di Camp De Meci

Forse il momento più alto nella dimensione tecnica del 38TFF. Arrivati alla metà del film, Jebeleanu chiude il suo protagonista in un cinema occupato da militanti integralisti cattolici. Cristi ne percorrerà ogni angolo in un movimento agitato, teso. Sa di trovarsi in una polveriera e si è anche accorto che uno dei manifestanti pro LGBT lo conosce e rischia di rivelare quell’omosessualità che Cristi sta tenendo segreta da tempo. La mdp non abbandona per un momento Cristi e lo segue a lungo organizzando un piano sequenza tutto giocato sulla macchina a mano che sembra durare in eterno ma che riesce, al contempo, a porsi come vettore di due discorsi differenti: è il picco del gioco di Jebeleanu con il genere, una sequenza adrenalinica come un action senza però che l’attesa di un’esplosione di violenza venga effettivamente ma sopratutto è il perfetto correlativo oggettivo, virtuosisitico, dello stato mentale di Cristi, sballottato, irretito, quasi ubriacato da una verità che vuole uscire malgrado tutte le sue reticenze.

- La sparatoria nel porto di Colonia in Calibro 9

Una sequenza che colpisce per il modo in cui manda in pezzi gli intenti apparentemente nobili del film di Toni D’Angelo e mostra tutti i limiti e la sciatteria di un progetto che nasce già vecchio di vent’anni. Calibro 9 potrebbe passare come il tentativo di ricostruire nei meccanismi produttivi del presente il linguaggio dei film di genere italiani degli anni ’70. Un proposito degno di rispetto, soprattutto perché tutte le parti in gioco sembrano crederci molto, complice anche l’indubbio rispetto che D’Angelo ha nei confronti dell’opera di Di Leo. Poi però arriva il climax del secondo atto tutto giocato su una sparatoria monumentale che vorrebbe citare il cinema di John Woo ma che in realtà si ritrova intrappolata in un cul de sac tra postmoderno e digitale, tra sprazzi di romanticismo melò, pallottole che fischiano a due millimetri dai bersagli e un lungo bacio tra i protagonisti, mentre attorno a loro lo spazio va in pezzi, con tanto di vetri riprodotti in digitale. D’Angelo voleva omaggiare il cinema di genere anni ‘70, ma si riscopre quasi un epigono di coloro che vollero tornare a quelle forme negli anni ’90, fallendo e ignorando quanto il linguaggio di quel tipo di cinema sia andato avanti anche da noi.

- Il Montaggio di Walter Fasano in Pino

Non una sequenza ma un intero film che è, letteralmente, un saggio visivo sulla vita di Pino Pascali e sull’impatto che la sua arte ha avuto nell’Italia dominata dalla controcultura degli anni ’60 e ’70. Fasano scrive con il montaggio e, attraverso un passo vivacissimo riscopre il cinema come movimento, dando vita alle opere di Pascali ma soprattutto dialogando con la presenza/assenza dell’artista guardando alle avanguardie del passato, tra il montaggio delle attrazioni e, soprattutto, l’approccio con le immagini nel cinema di Chris Marker.

- Le stanze di Rol: Menzioni Notevoli

Schegge e frammenti del bel viaggio nelle stanze dedicate alla ricerca nel cinema di genere contemporaneo: la sequenza della doccia in The Dark And The Wicked di Bryan Bertino, in cui gli spettri di Hitchcock aleggiano su uno spazio che porta all’attenzione dello spettatore un orrore che è molto più quotidiano e famigliare di quanto voglia credere; la sequenza dello sfratto di Antidisturbios, che mescola sapientemente i ritmi dell’action, l’approccio militante della New Hollywood e una tradizione stilistica tutta Spagnola in cui si intravede in filigrana Jaume Balaguerò, Paco Plaza e Rec; la sequenza del primo attacco di Lucky, così libera e fresca, ma al contempo consapevole di un genere e di un sistema produttivo, quella della Blumhouse con cui prova ad interfacciarsi; la sfrontatezza di Santiago Menghini, che in Regret non si fa scrupoli a citare Shining mentre il suo protagonista attraversa gli inquietanti corridoi di un hotel di lusso disabitato; il disperato e al contempo vivissimo monologo in macchina di Cosmo Jarvis, vera e propria rivelazione di questo 38TFF, che in Funny Face trasforma in parole la desolazione dell’America Trumpiana; il montaggio lisergico e vertiginoso di The Philosophy of Horror – A Simphony On Film Theory.

Mo(vi)menti Di Un Cinema Che Osa Schierarsi – di Emanuele Bucci

Se è vero, come diceva Brecht, che la verità in molti modi può essere taciuta e in molti modi può essere detta, allora il Torino Film Festival ha reso un grande servizio al cinema anche, e forse soprattutto, come strumento di conoscenza. Un’indagine della realtà spesso emozionante e sempre plurale (e pluralista), come è giusto che sia in un mondo multiforme e complesso, dove per contrasto la varietà e la complessità non sono spesso valorizzate.

Parlando le più diverse lingue del mondo e i più diversi codici e registri interni al cinema, i film di questa 38esima edizione hanno detto qualcosa su e da specifici contesti socioculturali, senza tuttavia perdersi nella Babele postmoderna che isola (rendendola innocua) ogni (est)etica e ricerca. Perché, appunto, nelle modalità e sensibilità (individuali e collettive) più diverse sono emerse delle problematiche generali, trasversali, comuni. Quelle di un pianeta che è affetto da una pandemia ben più antica del Covid: il morbo delle mille prevaricazioni, iniquità e alienazioni di una Storia che non è finita e di un mondo che non è il migliore tra quelli possibili.

La seconda e più recente pandemia ha solo reso più evidente, assurda e intollerabile la prima. Cosa c’entra con il cinema? Tutto. Perché dal TFF è emersa, e grazie allo streaming ha raggiunto un numero ancora maggiore di persone, l’ondata di un cinema giovane (non giovanile né giovanilista, per fortuna) che rinnova la tensione a prendere di petto la realtà. A uscire dalla gabbia dorata dell’arte che rimanda solo a se stessa. A schierarsi, ognuno a suo modo, senza dogmatismi. A lottare. Vediamolo in cinque, emblematici mo(vi)menti:

- Un poliziotto e una sala vuota

Tra i titoli più interessanti non solo in concorso ma di tutto il Torino Film Festival, Poppy Field (in originale Camp de meci). Per l’intelligenza nell’affrontare senza cliché il tema portante, la condizione della comunità LGBT+ in un Paese come la Romania (e oltre), quindi il conflitto tra identità personale e condizionamento sociale. Attraverso la parabola di un poliziotto gay che, per nascondere se stesso nell’ambiente machista ed etero-normativo in cui lavora, si scopre più omofobo degli omofobi che impediscono la proiezione di un film al grido di deliranti slogan.

Ma Poppy Field è un grande film anche, e soprattutto, per come mette in gioco il cinema, senza intellettualismi elitari, nel parlare di tutto questo. Giocando coi codici del genere thriller-poliziesco, da un lato, e con la sala come spazio socialmente, culturalmente e politicamente pregnante dall’altro. E non c’è solo la suggestione (involontaria ma fortissima) di un film uscito al tempo del Covid e ambientato per tre quarti in una cinema dove il film non può essere proiettato.

C’è, in questo dispositivo scenico-drammaturgico, l’allegoria del cinema come luogo dove ancora possono e devono svelarsi le tensioni sociali, quelle che attraversano i singoli non meno dei collettivi. E il peso del deserto che si crea quando qualcuno o qualcosa (inter)rompe questa funzione, sta tutto in quel poliziotto seduto tra le poltroncine ormai vuote, solo con le sue (e nostre) maschere.

- Una gallina zoppa e un poema

Il documentario fuori concorso Gunda di Victor Kossakovsky ha mantenuto le promesse riverberatesi dal successo alla Berlinale, rivelandosi un film quasi sconvolgente nella sua forza espressiva. Il regista russo non si limita a inquadrare scene della vita di alcuni animali tipici di una fattoria, tra cui la scrofa del titolo, ma li trasfigura immergendo radicalmente mezzo cinematografico nel punto di vista animale ed elevando quest’ultimo a (s)oggetto poetico.

Di un poema ora lirico ora epico (e, come tale, inevitabilmente politico), dove l’apparentemente piccolo si scopre gigantesco, grugniti e muggiti si rivelano linguaggio e maiali, mucche, galline emergono come personaggi. A questo proposito, oltre alla protagonista Gunda, spicca la gallina zoppa protagonista di uno dei segmenti del film. Se la marcia delle galline oltre i confini del pollaio è restituita visivamente e fonicamente come la camminata di gigantesche creature preistoriche (o post-apocalittiche?), c’è una grandezza ulteriore nella marcia dell’unica con una gamba sola.

Kossakovsky trasfigura la natura senza mai idealizzarla, non sta professando il culto di una dea, ma ci sta dando una lezione di empatia, senza pietismi e ipocrisie. La natura è fatta di lotta per la sopravvivenza e di solitudini che si creano nel gruppo dei propri simili. E sono i “fuori dal coro” quelli che attirano di più l’attenzione del regista. È su di loro che si fonda quest’epica, piena di suoni, sfumature (nel bianco e nero) ed emozioni. Perché forse non basta “rispettare” la natura, e non serve essere convinti vegani. Perché forse si tratta anzitutto, e soprattutto, di educarci a comprendere che la verità e la bellezza del reale sta nell’unicità delle sue creature.

- Un volto e la Storia

Non ha vinto premi, il lungometraggio in concorso Memory House (Casa de antiguidades, in originale). Ed è un peccato, e speriamo che ci sia (comunque) occasione non solo per (ri)parlarne ma anche per (ri)vederlo. Non solo perché ci porta in una delle terre più martoriate del mondo contemporaneo, il Brasile dei classismi, dei razzismi e dei nazionalismi che si (rin)saldano in un nuovo, spaventoso autoritarismo. Ma per il modo originale, destabilizzante e cinematograficamente consapevole in cui lo fa.

Attraverso, cioè, un’allegoria sospesa tra realismo e onirismo, concretezza e astrazione, specificità di un contesto (una straniante, soffocante enclave austriaca nel Sud del Brasile) e universalità della sua portata. Al centro, più ancora che la casa di memorie del titolo, c’è il volto straordinario del protagonista Cristovam, ovvero il grande attore ultraottantenne Antonio Pitanga. Volto storico di una corrente del cinema brasiliano (che fu), quella del Cinema Novo con la sua ricerca nel presente delle ingiustizie sociali e nel passato di un patrimonio culturale da recuperare e sottrarre ad ogni appiattimento (neo)colonialistico.

Il Cristovam/Pitanga del film (emigrato dal più povero Nord-Est) è portatore di un’identità culturale irriducibilmente altra nel microcosmo del villaggio dove vive e lavora, tra pregiudizi etnici e speculazioni capitalistiche. E nella casa di ricordi che è il suo volto si leggono sia le contraddizioni di un personaggio complesso sia la forza di un passato rivoluzionario (anche suo malgrado) tra le derive inquietanti del presente.

- Un golpe e un minuto davanti al microfono

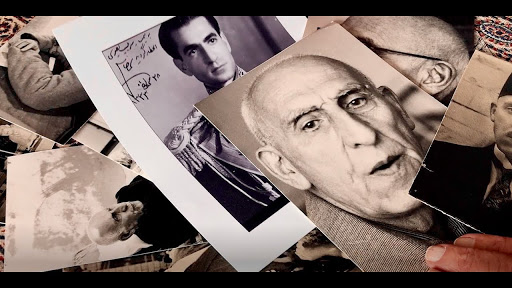

La presenza di Fedra Fateh come vicedirettrice del Torino Film Festival è stata certo determinante per un’edizione che ha particolarmente valorizzato il cinema come strumento di rivendicazione dei diritti civili, sociali e politici in ogni parte del mondo. E proprio due delle masterclass condotte da Fateh hanno offerto altrettanti momenti chiave in questo senso. Luogo politico e cinematografico di entrambi, l’Iran e il suo regime figlio (qui come altrove) anche e soprattutto di un Occidente che ha impedito alla storia di un popolo di intraprendere altre e meno fosche direzioni.

Così, prima l’incontro con Taghi Amirani e Walter Murch (realizzatori del documentario Coup 53), poi quello col regista e insegnante di cinema Mohsen Makhmalbaf hanno costituito non solo momenti di confronto con autori e opere, ma anche luoghi emozionanti e (ri)fondativi di una settima arte che dalla crisi odierna rilancia la sua vocazione all’intervento politico.

La storia di Coup 53 è forse la più bella e coraggiosa, dal punto di vista prima di tutto produttivo, tra quelle emerse dal TFF. Un incontro tra il meglio della professionalità anglo-americana, rappresentata dall’attore Ralph Fiennes e dal montatore Walter Murch (una carriera che va da La conversazione e Apocalypse Now di Coppola a Jarhead di Mendes), e l’inchiesta storico-politica di Amirani. La posta in gioco, fare luce, con l’ausilio di materiali e testimonianze inedite, sul coinvolgimento dell’MI-6 (e della CIA) come i veri registi del colpo di Stato militare che depose il primo ministro Mossadeq e restaurò il regime filo-occidentale dello Scià.

Un film che non abbiamo potuto vedere a Torino, anche perché la sua scottante denuncia politica, mentre il governo britannico non ha ancora ammesso le sue responsabilità nei fatti di quel 1953, gli ha negato di fatto un distributore. E saranno gli stessi autori a distribuirlo prossimamente online, nel mondo della pandemia, e in presenza quando torneremo finalmente a riempire le proiezioni dal vivo. «Andremo in tutti i Paesi dove i governi sono stati rovesciati dagli americani e dagli inglesi», ha preannunciato Amirani al TFF. Se i festival hanno un senso, può e deve essere anche quello di riunire il pubblico attorno a storie e iniziative del genere.

Perfetta prosecuzione di questo momento, l’incontro con Makhmalbaf e il suo cinema ostinatamente etico, che ha come imperativo «cambiare il mondo», almeno in parte. E in parte c’è riuscito, per esempio con quel The Afghan Alphabet che ha aperto le scuole iraniane ai bambini profughi. E forse l’immagine che meglio riassume questo secondo momento (se non l’intero festival) è quella evocata provocatoriamente dal rigoroso Makhmalbaf: l’immagine di un ipotetico regista che vince in un festival e, per un minuto, ha a disposizione il microfono e un mondo (del cinema, e non solo) che lo ascolta. Ma non sa cosa dire. Perché non ha nulla da dire. Ecco, il Torino Film Festival e i suoi momenti migliori hanno incarnato il cinema di cui, oggi più che mai, c’è bisogno. Quello che ha qualcosa da dire. Sulla realtà, e sulla necessità di cambiarla.